«Коммерсантъ» от 06.06.2024

Одной из центральных тем деловой повестки Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) в этом году стала интеграция в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Накануне форума на заседании Высшего Евразийского экономического совета 8 мая в Москве президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России отметили заметный прогресс в интеграционных процессах на пространстве ЕАЭС. Этот прогресс, в частности, выразился в высоких темпах роста взаимных грузоперевозок и в устранении целого ряда административных барьеров (технических, санитарных, ветеринарных и т. п.), которые препятствовали взаимным поставкам товаров и услуг. Но не все так просто.

На заседании ЕАЭС говорилось о том, что уровень экономического сотрудничества между странами—членами союза еще очень далек от желаемого, а проблем по-прежнему много. Как следствие, экономические эффекты, получаемые за счет межстрановой интеграции, пока еще слишком малы.

Проблема недостаточной экономической интеграции характерна не только для ЕАЭС, но и для всего постсоветского пространства. Это выглядит довольно парадоксально, так как на территории бывшего СССР до сих пор остается много предпосылок для того, чтобы эта интеграция сохранялась и даже развивалась. Одно только «пространство 1520» в виде разветвленной сети железных дорог, обладающих одинаковой колеей, создает целый спектр вариантов для взаимовыгодного межстранового сотрудничества: совместный транзит в интересах третьих стран, кооперация в сфере железнодорожного машиностроения, совместное строительство метро и т. д. А есть еще масса одинаковых технических стандартов; множество сходных проектных решений; русский язык, который прекрасно выполняет функции языка межнационального общения в бывшем СССР, и многое другое. Для того чтобы понять, как и почему деградировало экономическое сотрудничество между постсоветскими странами, надо вспомнить нашу недавнюю историю.

Экономика позднего СССР была полна тяжелых проблем и противоречий. Эта экономика потеряла динамику, ее эффективность постоянно снижалась, в ней плохо работали механизмы обратной связи, она обладала крайне негибкой системой цен, ее мучали сильнейшие структурные перекосы, дефициты, ведомственная несогласованность и другие очень серьезные болячки.

Но тем не менее это была большая и сильная экономика, которая могла производить очень многое. Которая в полной мере извлекала пользу от эффекта масштаба и разделения труда. Которая достаточно рационально использовала конкурентные преимущества входивших в состав СССР союзных республик, выстроив их разумную экономическую специализацию. Поэтому, например, в республиках Средней Азии с их жарким климатом и разнообразным минеральным сырьем в больших объемах выращивались теплолюбивые сельскохозяйственные культуры и создавались мощные предприятия добывающей промышленности. А в относительно бедных природными ресурсами и хорошими почвами республиках Прибалтики и Белоруссии были созданы крупные обрабатывающие производства, выпускавшие различную технику и потребительские товары. Такие решения позволяли советской экономике поддерживать уровень производственных издержек на низком уровне и довольно уверенно наращивать количественные показатели выпуска.

Экономика позднего СССР обладала мощным ресурсным потенциалом. Этот потенциал включал и накопленный физический капитал в виде очень масштабных производственных и непроизводственных фондов, вполне развитых инфраструктурных сетей, многочисленных разведанных месторождений ценных полезных ископаемых и т. д. И качественный человеческий капитал — население с довольно высоким уровнем образования и неплохой демографической структурой. И вполне дееспособный сектор науки и высоких технологий.

Теоретически этот потенциал (или, во всяком случае, его значительная часть) мог вполне эффективно работать и после распада СССР за счет использования сложившихся кооперационных связей. Но в дело вмешались идеология, большая политика и желание некоторых людей быстро разбогатеть.

Многие люди, проводившие экономические реформы в постсоветских странах, имели стойкие предубеждения чисто идеологического характера. Они искренне считали, что все связанное с плановой экономикой и любые ограничения для рыночных механизмов,— это плохо. А максимально свободный рынок и любые результаты его функционирования — это хорошо. Эти люди радостно приветствовали исчезновение десятков предприятий и повсеместные разрывы межреспубликанских кооперационных цепочек, говоря, что это «созидательное разрушение» по Шумпетеру. И ждали, что потом придет прекрасный новый собственник, заберет высвободившиеся ресурсы у закрывшихся предприятий и все наладит. Правда, откуда в токсичной среде трансформационного кризиса возьмется этот замечательный новый собственник с необходимыми деньгами, знаниями и желанием восстановить производство, они задумывались гораздо меньше.

И если в начале реформ еще звучали бодрые предположения о скором приходе множества благонамеренных и богатых иностранных инвесторов, то потом эти надежды довольно быстро растаяли. А экономики постсоветских стран между тем провалились в очень глубокий кризис

Очень похожим образом на экономические связи постсоветских стран повлияла и большая международная политика. Во всех этих странах, включая Россию, нашлось множество высокопоставленных чиновников, которые в силу собственных заблуждений или по подсказкам извне считали, что старые экономические связи с бывшими республиками СССР теперь поддерживать не надо, а надо выстраивать новые связи — с государствами дальнего зарубежья. Это, мол, будет лучше. Потому что новые партнеры, в отличие от старых,— цивилизованные, развитые, богатые, щедрые. Они и наши экономические проблемы порешают, и новые технологии внедрят, и денег дадут.

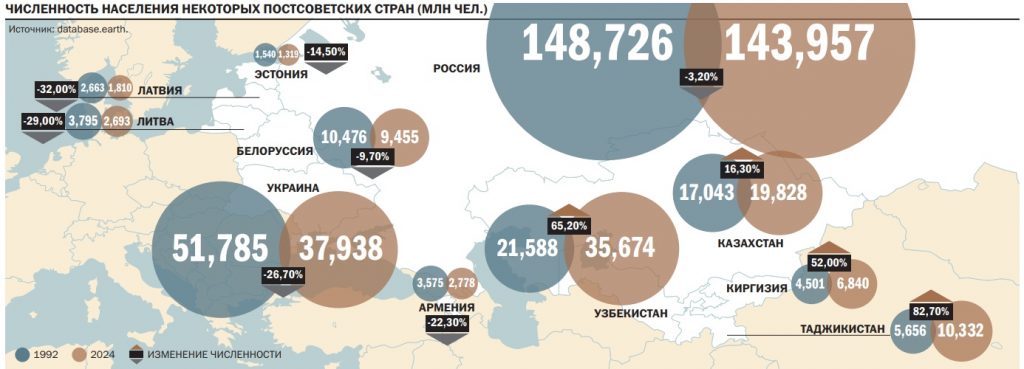

Кстати, нельзя сказать, что эти наивные надежды совсем не оправдались. Литва, Латвия и Эстония, например, смогли получить от Европы масштабные субсидии, вполне сопоставимые с субсидиями, которые они раньше получали от центральных властей СССР. Но, во-первых, это маленькие страны с небольшим населением, и найти деньги для субсидирования их экономик было в десятки раз проще, чем для аналогичной финансовой поддержки остального постсоветского пространства. А во-вторых, страны Прибалтики заплатили за европейские субсидии очень дорогую цену другого рода — в виде огромного оттока своего населения и обезлюдения многих внутренних территорий. Так, в период с 1992 по 2024 год численность населения Эстонии сократилась на 14,5%, Литвы — на 29%, Латвии — на 32%.

В ряде случаев на экономические связи постсоветских стран негативно повлияли и приватизационные процессы. Дело в том, что часть новых собственников, завладевших бывшими государственными предприятиями, в создавшихся условиях решила максимально быстро обогатиться. Но не за счет возрождения и развития производства, а за счет распродажи активов по остаточной стоимости. В целом ряде случаев эти злонамеренные собственники резко снизили объемы производства или просто закрыли приватизированные предприятия, высвободившуюся технику и оборудование продали на металлолом, а вырученные деньги вывели за границу. Эта примитивная схема позволяла им в течение нескольких месяцев заработать в несколько раз больше, чем они потратили на приватизацию. В 1990-е годы таких эпизодов было много — например, в Ивановской области. Это стало одной из причин обвального падения текстильного производства в России, которое, в свою очередь, повлекло резкое снижение спроса на узбекский хлопок и разрыв многих межреспубликанских кооперационных цепочек в легкой промышленности.

Вследствие описанных причин в 1990-е и 2000-е годы экономические связи между постсоветскими государствами продолжали, за редкими исключениями, ослабевать. Элитам этих государств потребовалось довольно много времени, чтобы осознать, что восстановление старых экономических связей на постсоветском пространстве во многих случаях объективно выгоднее, чем попытки выстроить новые связи с гораздо более далекими в географическом и институциональном смысле государствами.

Переломной точкой, по-видимому, можно считать создание в 2010 году Таможенного союза с участием Белоруссии, Казахстана и России. В рамках этого формата стали предприниматься вполне серьезные попытки, нацеленные на восстановление многосторонней экономической интеграции на постсоветском пространстве. Нельзя сказать, что эти попытки обеспечили грандиозные успехи, однако, несмотря на все приливы и отливы во взаимной торговле в период после 2010 года, деградация экономических связей между странами—участницами Таможенного союза (который впоследствии расширился до Евразийского экономического союза) в целом прекратилась. Более того, в 2021–2023 годах начался быстрый рост товарооборота между Россией и многими другими постсоветскими странами. Конечно, на показателях товарооборота во многом сказалось расширение операций по реэкспорту санкционной продукции, следующей в Россию и из России через страны бывшего СССР. В то же время этот рост товарооборота, несомненно, отражает и реальное возрождение ряда межстрановых производственных цепочек.

В любом случае можно утверждать, что впервые за 30 с лишним лет мы видим явную позитивную динамику по некоторым видам экономических связей между постсоветскими странами.

Эта тенденция позволяет надеяться, что накопительный эффект предыдущих интеграционных усилий наконец сработал и что в дальнейшем потенциал межстранового экономического сотрудничества, по крайней мере в рамках ЕАЭС, будет использоваться гораздо лучше, обеспечивая много дополнительных выгод всем участникам такого сотрудничества.

Тем не менее трубить в фанфары еще преждевременно. Во-первых, дальнейшему расширению сотрудничества мешает ряд трудноразрешимых внешних проблем. Главная из них — это, пожалуй, отсутствие полноценной платежной системы, которая позволяла бы быстро и беспрепятственно проводить трансграничные платежи за проданные товары и оказанные услуги на постсоветском пространстве. Технически такая система есть — это российская национальная платежная система «Мир», работающая на уровне лучших мировых стандартов как по скорости и простоте использования, так и по безопасности. Однако многие постсоветские страны, опасаясь вторичных санкций со стороны западных стран, либо вообще не используют эту систему, либо используют с большими ограничениями, которые сами по себе повышают трансакционные издержки. Да, конечно, есть и другие способы взаиморасчетов — двусторонняя торговля в национальных валютах, бартер, клиринговые операции, торговля за криптовалюту. Но во всех этих случаях и трансакционные издержки, и риски еще выше, причем значительно. Поэтому работа над внедрением независимой от Запада платежной системы должна быть усилена, в том числе через расширение круга стран, готовых работать с этой системой, создание новых филиалов российских банков за рубежом и т. д.

Во-вторых, формы межстрановых экономических взаимодействий на постсоветском пространстве порой приобретают не самые желательные формы. Одна из самых болезненных проблем такого рода — это слабо контролируемая межстрановая миграция. И дело не только в росте террористических угроз и в ухудшении криминальной обстановки, порождаемых подобной миграцией. Ключевая проблема заключается в нежелательных макроэкономических и социальных последствиях.

В краткосрочной перспективе хаотичная массовая миграция действительно позволяет частично решать ряд проблем экономического характера. В более развитых странах бедные мигранты занимают часть низкостатусных рабочих мест, на которые не очень охотно идут трудиться местных жители. Более бедные страны посредством такой миграции могут снижать быстро растущую демографическую нагрузку, уменьшать остроту внутренних социальных проблем и обеспечивать приток зарубежных трансфертов по линии домохозяйств.

Однако с точки зрения долгосрочных макроэкономических перспектив хаотичная массовая миграция создает гораздо больше минусов, чем плюсов.

Если в более развитую страну происходит масштабный приток людей, производительность и качество труда которых ниже средних по стране прибытия, то уровень производительности и качества труда имеет тенденцию к постоянному снижению. То же самое происходит со средним качеством человеческого капитала и с уровнем доходов и расходов населения: чем больше бедных и неквалифицированных мигрантов, тем ниже в стране уровень человеческого капитала, уровень жизни в целом и масштабы внутреннего спроса в расчете на одну душу населения. В свою очередь, это неминуемо ведет к долгосрочному снижению темпов и качества экономического роста в стране прибытия. Кроме того, следует учесть огромные дополнительные издержки, которые страна прибытия вынуждена нести на адаптацию многочисленных мигрантов, а также на купирование возникающих социальных проблем и межкультурных конфликтов. Все это лишь усиливает экономический ущерб от неконтролируемой миграции. Следует также добавить, что наличие относительно дешевой рабочей силы в лице мигрантов серьезно ослабляет стимулы бизнеса к инновациям. Зачем покупать экскаватор, если 20 мигрантов выкопают траншею за более низкую цену? В результате темпы модернизации в более развитых странах также падают.

При этом более бедные страны также теряют существенную часть своего человеческого капитала, потому что из них уезжает значительная доля наиболее дееспособной молодежи, потенциально готовой занять рабочие места на новых производствах внутри страны исхода. Как следствие, во многом именно отток молодых трудовых ресурсов сдерживает развитие в более бедных странах полноценной промышленности и сектора высоких технологий.

Представляется, что более желательным был бы переход к целенаправленной трудовой миграции между постсоветскими странами. Миграционные фильтры в странах прибытия должны быть настроены на отбор наиболее квалифицированных работников, необходимых для развития наиболее перспективных отраслей национальной экономики.

А в странах исхода должны массово создаваться производства, способные встроиться в межстрановые кооперационные цепочки. Создаваться в первую очередь за счет инвестиций из более богатых стран. В странах Средней Азии можно было бы, например, шире развивать трудоемкие производства по первичной переработке сырья и по выпуску комплектующих, востребованных предприятиями по выпуску конечной продукции в других странах. Это помогло бы создать существенно больше хорошо оплачиваемых рабочих мест для населения более бедных (пока) стран. Правда, для этого надо создать действительно комфортные условия для инвесторов из других постсоветских стран, прежде всего из России. Что, к сожалению, пока случается нечасто.

Тем не менее, несмотря на то что препятствий для экономической интеграции на постсоветском пространстве по-прежнему много и преодолевать их трудно, я сохраняю умеренный оптимизм по поводу дальнейших перспектив ЕАЭС. В конце концов экономическая логика должна пробить себе дорогу. Но тут многое зависит от России. Если наша страна будет быстро развиваться сама и сможет выстроить эффективную систему экономического взаимодействия, то партнеров, желающих равноправно и взаимовыгодно сотрудничать с нами, будет очень много.